毛铺大湾简介

毛铺大湾地处大别山腹地,是淮河重要支流之一白露河的发源地。2013年入选中国传统村落、中国景观村落,2016年被认定为河南省文物保护单位。2020年又先后被评为河南省乡村旅游创客示范基地、国家3A级景区。

乘着新县大力发展全域旅游、实施“百村传承、百村振兴”三年行动计划的东风,在推动脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接中,毛铺村结合自身实际,把“古道风情、文化毛铺”确立为发展乡村旅游的特色定位。除了共有的红色文化资源和绿色生态资源外,毛铺更为突出的是古色资源。首先是古道、古寨、古民居。古道指贯穿毛铺村全境的汉潢古道,古寨包括村东面的白云山寨、西面的大福寨(打鼓寨)、南面的李寨等关寨遗址,古民居即豫南规模最大、保存最完整的明清古民居建筑群。同时,还有世代相传的非遗文化“古法三绝”,即古法榨油、古法制香和古法做烟。

毛铺香木碓,国内这种水力机械碓技术据说最早起源于隋朝、成熟于西汉。它的主要用途是制作香木粉,依托白露河发源地的充沛水源和地理优势,以自然水流为动力。

毛铺村森林资源丰富,山里常见杂木以及带有特殊体香的檀木、樟木、柏木等,均可用来生产香木粉(即“打香木”)。打香木曾是毛铺村百余年来的一项重要产业,直到本世纪初,尚有6座香木碓,每座年产值约为2万元。在各级部门重视和关心下,我们加大非遗文化传承和保护力度,努力让这一古老文化重现异彩,成为重铸乡村之魂、助力乡村振兴的亮丽名片。

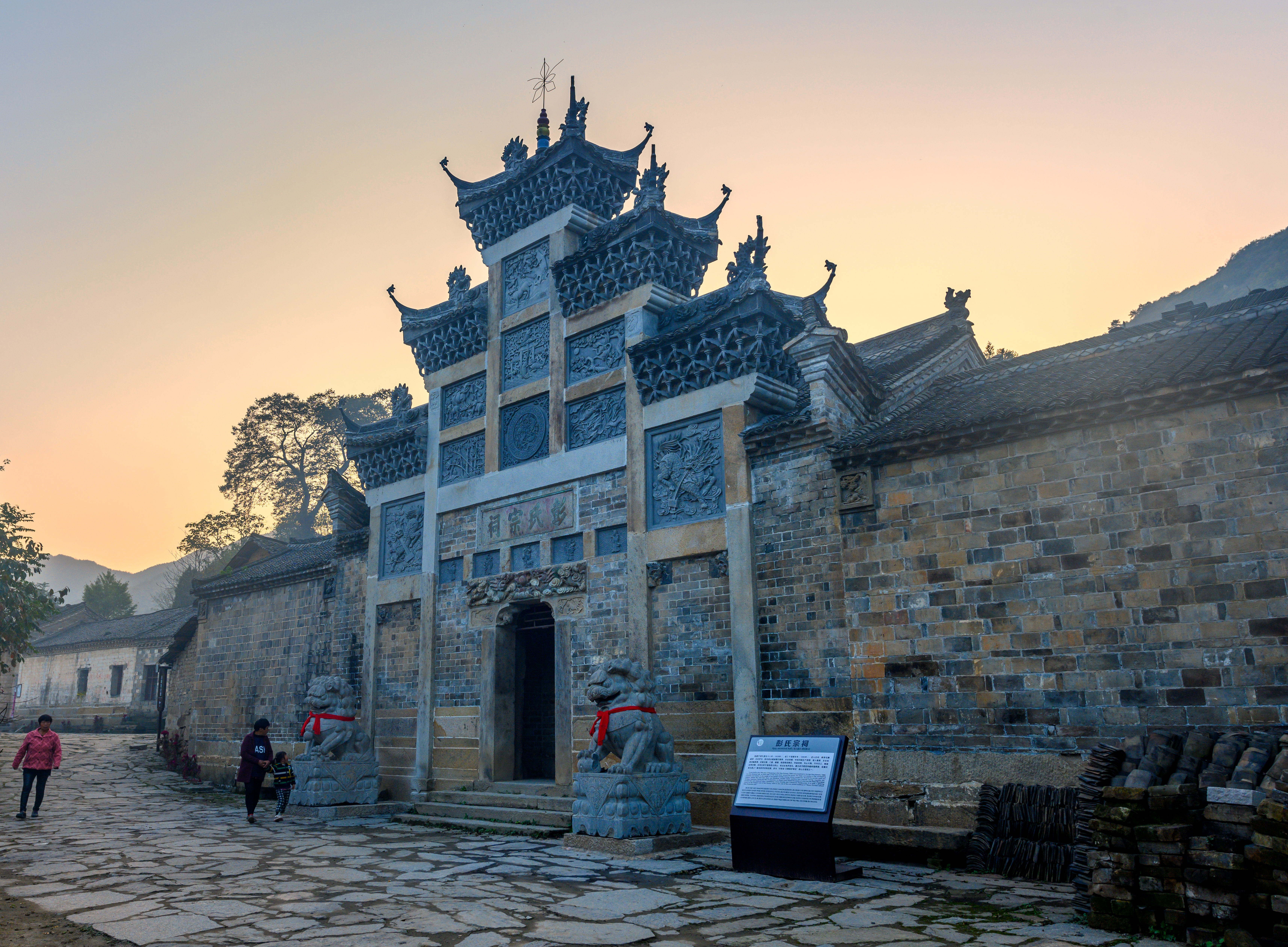

彭氏宗祠及毛铺古民居。大约在1620年,江西彭氏家族迁徙到此,繁衍生息,至今已有400年。目前,在全村23个姓氏、2116口人中彭姓人口占到66%。

彭氏宗祠,位于古民居的最北端,是全村规模最大的公共建筑,也是古民居群中最核心建筑,还是古建文化、根亲文化的集中体现,祠堂布局坐西面东,三进两院,南北厢房,清幽典雅。仍然在重要节庆时祭祀使用。

毛铺古民居的创始人,是毛铺彭姓第二十五世祖彭琏,虽然经历了四百年的风风雨雨,这里依然是豫南地区保存面积较大、结构较完整的明清古民居建筑群,原貌保存度达80%以上。整个古民居依山傍水,翠山环伺,环境清幽。占地面积60亩,有房屋300余间,自楼下到楼上,由东向西呈“一”字形排列,南北长310余米,东西平均宽45米,给人以造型古朴、布局规整的感受。

毛铺的烟叶种植始于明朝末年,当时从福建沿海传入,属于晾晒烟类,统称“毛铺小烟”。作为具有300多年历史传承的传统烟叶工艺制品,也是近乎失传的民间非遗文化瑰宝。其种植技术和制作工艺,颇具特色。

毛铺村民素有“旱烟袋+小毛烟”习俗,当年名扬鄂豫皖邻近地区。在新县周河乡,也一度流传“南山大米北山茶,毛铺小烟赛中华”。在1987年新县农特产品展销会和1988年于郑州举办的全省农产品展销会上,毛铺小烟还先后荣获一等奖。

小烟在毛铺经济发展过程中曾经发挥重要作用。尤其在改革开放以前,部分群众家庭收入,很大一部分来自种植小烟。鼎盛时期,每年种植150亩~200亩,平均亩产120斤小烟(成品烟丝)。结合乡村文化旅游的深入推进,把其转化为独具特色的文旅产品,供学员、游客鉴赏体验,同时也可作为馈赠亲友之佳品,让这一非遗文化得到更好的保护和传承。

据2018年统计,毛铺村油茶种植10000余亩,人均约5亩。按每亩年产11斤油和当年市场价格计算,人均该项年收入约2500元。 毛铺古法榨油传统工艺保留至今。其技艺复杂、工序繁琐,每次榨油都要付出相当多的时间和精力。

毛铺古村落也是大别山干部学院毛铺分院的所在地,大别山干部学院向毛铺不断输送来自全国各地的学员,对毛铺的发展带来益处,让更多人了解身处大别山腹地的古村落。