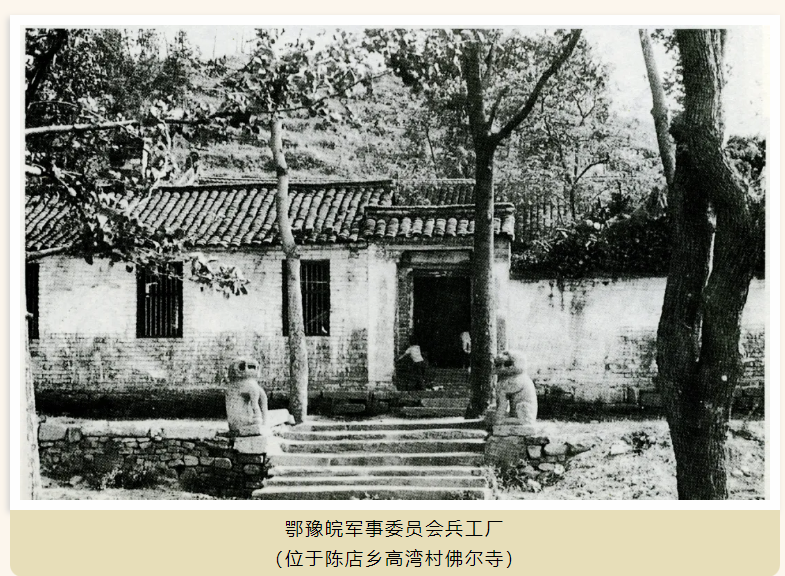

鄂豫皖苏区的军事工业创办于根据地开创之初,发展壮大于根据地统一之后。1928年,鄂豫皖边区第一块革命根据地柴山保根据地建立后,红军队伍迅速扩大,迫切需要武器。为了适应武装斗争的需要,党和红军就在柴山保初创了军事工业。最初,党组织派出铁匠出身的党员戴本新、杨万甲等在柴山保串联铁匠、铜匠、银匠组成修械小组,当时只能制造出大刀、长矛和“撇把枪”等简单武器,使边区人民第一次有了自己生产的枪支,后来修造组发展到七个,造枪、造炸弹,为红军修理枪支。1929年春,修械组扩大为修械所。1930年1月,鄂豫边特委将几个修械所集中迁往柴山保佛尔寺,命名为鄂豫边区军事委员会兵工厂。4月,又改名为鄂豫皖边区军事委员会兵工厂。全厂共有职工60多名,厂长熊明灼,党支部书记阮德成。这是鄂豫皖革命根据地发展起来的第一个兵工厂。

1931年4月,鄂豫皖军委兵工厂厂址由佛尔寺迁到熊家咀,并在红安、光山、麻城、陂孝北设立了四个分厂。同年9月,红军攻下光山民团在打油尖的造枪局,缴获了一批机械和器材,解放了24名造枪工人。工厂扩大为两个生产车间,工人增加到100余人,每天可生产“撇把子手枪”4支,“汉阳造”步枪2支,左轮枪2至4支,八响枪1支,子弹100至120排,打制刀矛30至40把,修理枪10余支。诞生于战争环境中的鄂豫皖革命根据地的军事工业,有着自己的鲜明特点:性质上是国营经济,在中国共产党和苏维埃政府领导下直接服务于革命战争;管理上采用军事体制,一厂内每10人编为1个班,每3个班编为1个排,每3个排编为1个大队;在工人中,党、团员占三分之一,发挥着模范带头作用;工厂实行八小时工作制,男女同工同酬。1932年4月,总厂又由熊家咀迁到柴山保王湾。同年8月,红四方面军主力转移,军委兵工厂宣布解散。在短短的几年时间里,军委兵工厂共生产了“撇把子枪”3500余支,“汉阳造”步枪800余支,以及大量的子弹和大刀、长矛等武器。一批批枪支弹药源源不断地送上战场,为红军粉碎敌人围剿和扩大根据地斗争发挥了巨大作用。

鄂豫皖革命根据地的军事工业,是适应革命战争的迫切需要而创办,在革命战争中迅速发展,为根据地武装斗争和政权建设作出了不可磨灭的贡献。

来源:鄂豫皖苏区首府景区